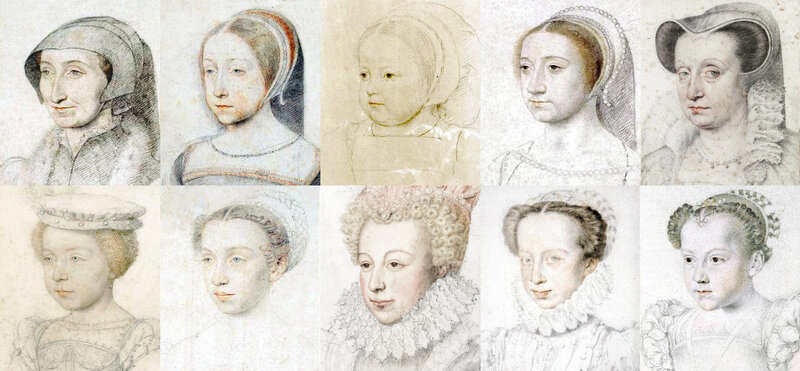

L'enfant roi (1560-1565)

Portrait du roi Charles IX, peint et dessiné par François Clouet en 1561, respectivement conservés par le Kunsthistorisches museum et la Bibliothèque nationale de France

Source des images et localisation des oeuvres : (Vienne, Kunsthistorisches museum) ; Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Source des images et localisation des oeuvres : (Vienne, Kunsthistorisches museum) ; Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Le 5 décembre 1560, Charles succède à son frère François comme roi de France. Son accession au trône est évidemment l'occasion pour sa mère Catherine de lui faire tirer son premier portrait officiel par François Clouet.

Selon l'historienne Alexandra Zvereva qui en a fait l'historique, le portrait original serait le dessin vendu aux enchères par Christie's le 26 janvier 2012. Malheureusement, l'oeuvre aurait été fortement dénaturée par des retouches largement ultérieures. Le dessin conservé par la BnF (illustration ci-dessus) ne serait que la copie réalisée par Clouet lui-même (ou son atelier) pour sa propre collection1.

De ce dessin découle un grand nombre de portraits peints dont le plus abouti est celui conservé au Kunsthistorisches museum (illustration ci-dessus) ; le ruché porté par le prince est décoré de passementerie avec un souci du détail qui ne se retrouve pas sur les autres portraits.

De ce dessin découle un grand nombre de portraits peints dont le plus abouti est celui conservé au Kunsthistorisches museum (illustration ci-dessus) ; le ruché porté par le prince est décoré de passementerie avec un souci du détail qui ne se retrouve pas sur les autres portraits.

Le roi a 10 ans. Étant mineur, le gouvernement de son royaume est confié à un conseil de régence présidé par sa mère. Face aux tensions religieuses naissantes, Catherine de Médicis entend fédérer la noblesse autour de la personne royale. La production et la diffusion d'un portrait officiel participe à ce projet en faisant connaître l'image du roi et le rapprocher de ses sujets.

De cette production est sorti un si grand nombre de portraits qu'aujourd'hui, il s'en vend régulièrement sur le marché de l'art. Parmi les plus notables, il y a celui vendu par Dorotheum à Vienne en 2023 (illustration ci-contre). C'est une belle réplique ; malheureusement, il lui manque la plume de la toque malencontreusement effacée par le repeint maladroit du fond.

Source des images et localisation des oeuvres ci-contre : Dorotheum (Vienne, vente du 3 mai 2023) ; Agence photographique de la Rmn (Chantilly, musée Condé) ; (New York, The Metropolitan museum of art) ; (Versailles, musée du château)

Source des images et localisation des oeuvres ci-contre : Dorotheum (Vienne, vente du 3 mai 2023) ; Agence photographique de la Rmn (Chantilly, musée Condé) ; (New York, The Metropolitan museum of art) ; (Versailles, musée du château)

Source des images et localisation des oeuvres ci-dessous : (Angers, musée des Beaux-arts) ; (Royaume-Uni, Royal Collection)

De cette série iconographique, la Collection royale britannique conserve une miniature dont on sait qu'elle a appartenu au roi Charles Ier d'Angleterre, petit-fils de Marie Stuart (ci-dessous à droite). L'oeuvre est attribuée à François Clouet, mais déjà, à l'époque, on sait d'après les inventaires qu'elle était identifiée à François II (le premier époux de Marie Stuart). Cette erreur d'identification est la preuve que, sans inscription qui identifie les portraits, les propriétaires ne conservaient pas longtemps la mémoire des noms.

De cette série iconographique, la Collection royale britannique conserve une miniature dont on sait qu'elle a appartenu au roi Charles Ier d'Angleterre, petit-fils de Marie Stuart (ci-dessous à droite). L'oeuvre est attribuée à François Clouet, mais déjà, à l'époque, on sait d'après les inventaires qu'elle était identifiée à François II (le premier époux de Marie Stuart). Cette erreur d'identification est la preuve que, sans inscription qui identifie les portraits, les propriétaires ne conservaient pas longtemps la mémoire des noms.

Portrait de Charles IX dont la récente apparition sur le marché de l'art a permis de remettre en cause l'identité d'un tableau conservé par le musée Condé traditionnellement identifié à François II (ci-dessous à gauche).

Portrait de Charles IX dont la récente apparition sur le marché de l'art a permis de remettre en cause l'identité d'un tableau conservé par le musée Condé traditionnellement identifié à François II (ci-dessous à gauche).

Le tableau a été vendu chez Christie's en 2009. Il a pour modèle l'oeuvre de François Clouet. Il se différencie du beau portrait peint du Kunsthistorisches museum par la couleur bleue de l'arrière-plan, un cadrage élargi au niveau du buste, et un rendu du détail moins important. Néanmoins, l'enfant roi reste particulièrement reconnaissable.

Cette précision du détail n'existe pas dans le portrait conservé à Chantilly (ci-dessous à gauche). Celui-ci est très ressemblant mais la carnation est si faiblement rendu qu'on ne reconnaît pas d'emblée les traits de Charles IX. Cette simplicité picturale explique pourquoi on y a vu à tort, les traits de François II. Pendant longtemps, le tableau a été faussement identifié au frère aîné de Charles et présenté comme tel au musée Condé. Avec la vente de Christie's, le portrait de Chantilly prend une toute autre signification ; la similitude de la pose, du costume et du visage, en fait une simple copie du premier.

Par la couleur du fond, un autre portrait de Chantilly peut se rattacher à cette série (portrait ci-contre à droite). Il représente Charles IX dans un cadrage élargi à la taille, la main au côté. La faible rendu de la carnation le rapproche de l'autre portrait de Chantilly.

Par la couleur du fond, un autre portrait de Chantilly peut se rattacher à cette série (portrait ci-contre à droite). Il représente Charles IX dans un cadrage élargi à la taille, la main au côté. La faible rendu de la carnation le rapproche de l'autre portrait de Chantilly.

A travers ces exemples, il est intéressant de voir combien les collections privées peuvent être enrichissantes pour comprendre les collections publiques et par la même occasion l'iconographie, l'art et les études historiques en général 2.

Source des images : Christie's (Vente du 29 janvier 2009 à New York) ; Agence photographique de la Rmn (Chantilly, musée Condé) ; Agence photographique de la Rmn (Chantilly, musée Condé)

Ce portrait de Charles IX en habit blanc se démarque des autres représentations du roi. Le tableau est apparu sur le marché de l'art en 2020. Mais sa particularité interroge. Le costume est très riche et sur le plan pictural, particulièrement réussi, mais le visage en lui-même, plutôt impersonnel, n'est pas sans rappeler les précédents.

Ce portrait de Charles IX en habit blanc se démarque des autres représentations du roi. Le tableau est apparu sur le marché de l'art en 2020. Mais sa particularité interroge. Le costume est très riche et sur le plan pictural, particulièrement réussi, mais le visage en lui-même, plutôt impersonnel, n'est pas sans rappeler les précédents.

La particularité réside également dans le cadrage. Comme celui de Chantilly, il est élargi à la taille. Le tableau dévoile le détail des basques découpées en trapèze, la ceinture et le pommeau de l'épée et la partie supérieure des hauts-de-chausses. Au même titre que les portraits en pied, ce type de cadrage est peu habituel.

Source des images : Mutulalart (vente du 9 juin 2020)

Portrait de Charles IX peint par François Clouet et récemment vendu aux enchères par Christie's

Portrait de Charles IX peint par François Clouet et récemment vendu aux enchères par Christie's

Source de l'image : Christie's (Vente du 8 décembre 2016 à Londres)

Ce portrait diffère de celui du Kunsthistorisches museum par l'absence de fourrure au niveau du col et des épaulettes. Son apparition dans une vente aux enchères permet de renouveler l'historique des portraits de Charles IX, en mettant à jour une nouvelle généalogie. Car ce tableau présente des points communs avec un portrait présent à la Pinacothèque Tosio Martinengo de Brescia et un autre qui a été récemment vendu aux enchères chez Artcurial 3 (voir ci-dessous).

Le jeune garçon semble plus mature que dans le précédent modèle ; comme si l'intention était de donner à l'enfant, plus de présence et de crédibilité. L'oeuvre porte la date de "1561", mais le portrait aurait pu être peint pendant la première guerre de religion. Cet événement marquant pour le royaume et son roi aurait pu servir de prétexte à dresser et diffuser un portrait réactualisé de Charles IX.

Source des images de gauche à droite : Wikimedia Common (Metz, musée de la Cour d'or) ; (Brescia, Musei Civici di Arte e Storia - Pinacoteca Tosio Martinengo) ; Artcurial (Vente du 21 mars 2018 à Paris) ; Sotheby's (Vente du 28 janvier 2005 à New York)

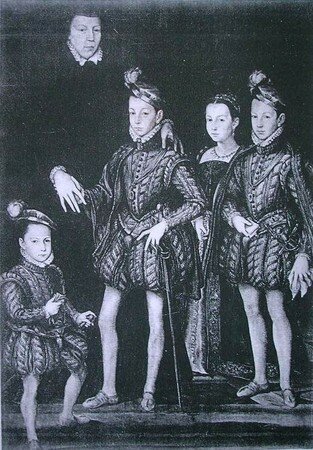

Portrait du roi et de sa famille d'après la photographie d'un tableau détruit par un incendie

Portrait du roi et de sa famille d'après la photographie d'un tableau détruit par un incendie

Source de l'image : Louis DIMIER, Histoire de la peinture de portrait en France au XVIe siècle, G. Van Oest, 1924

Le roi est représenté au centre du tableau, entouré de ses frères et sa soeur. Sa mère, le tient dans ses mains. Le tableau a été réalisé dans le contexte des guerres de religion. Catherine de Médicis tient fermement celui qui incarne l'État et que d'aucuns, Grands de la noblesse aimeraient placer sous leur influence pour faire basculer le royaume dans leur camp politique.

La première guerre de religion s'achève en 1563. Le roi est déclaré majeur mais Catherine de Médicis continue de gouverner en son nom. La reine a fait avancer la déclaration officielle de sa majorité pour mieux asseoir la légitimité du pouvoir royal. Après une année de guerre fratricide dévastatrice, la Couronne était dans la nécessité de faire entendre sa voix aux gens de guerre et d''imposer la Paix à ses sujets.

Représentations gravées de Charles IX insérées dans des ouvrages imprimées

Représentations gravées de Charles IX insérées dans des ouvrages imprimées

Source des images : (Vienne, Osterreichische nationalbibliothek) ; Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France) 4 ; Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France)

La première estampe reprend le portait fixé par Clouet. La troisième représente le roi à mi-corps, en pleine page. Elle est tirée du Recueil des effigies des Roys de France 5, publié en 1567 par François Desprez (ci-contre à droite). L'image a été reprise par l'imprimeur italien Bernardo Giunti dans une édition de 1588 (voir l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France ou au British museum).

Portrait au crayon de Charles IX, exécuté vers 1565 et conservé à la BnF

Portrait au crayon de Charles IX, exécuté vers 1565 et conservé à la BnF

Source de l'image : Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Le dessin représente Charles IX à l'âge de quinze ans environ. Il a l'originalité de montrer le roi sous un autre angle, celui, moins courant, du coté découvert de la tête.

A cette époque, le roi et sa cour parcourent la France dans un grand voyage qui dura plus de deux ans. C'est le grand tour de France (janvier 1564-mai 1566). Catherine de Médicis entend parachever la paix en amenant le roi aux confins de son royaume. Pour la Couronne, il s'agit de contrôler la bonne application de l'édit d'Amboise et de s'assurer la fidélité de ses sujets.

Plusieurs portraits semblent se rattacher à ce dessin. Celui qui nous intéresse le plus est le tableau vendu chez Sotheby's en 2002 (troisième image ci-dessous). Le catalogue de vente l'identifie à son frère, Henri d'Anjou, mais c'est une erreur. L'identité du modèle est confirmée par une variante conservée aux États-Unis, et identifiée à Charles IX (quatrième image ci-dessous).

Le lien entre ces deux peintures et le dessin de 1565 n'est pas évident, car le roi n'est pas représenté du même coté et l'on trouve quelques différences au niveau du costume. Peut-être s'agit-il de peintures réalisées d'après un portrait plus tardif ? Peut-être procèdent-elles du portrait tiré par François Clouet en 1566, et aujourd'hui perdu (puisque retouché par l'artiste trois ans plus tard, voir le dessin du musée de l'Ermitage dans l'article suivant) ?

Source des images : (Dresde, Staatliche Kunstsammlungen) ; meisterdrucke.fr (collection privée) ; Sotheby's (Vente du 18 novembre 2002 à Paris) ; Wikimedia Commons (Birmingham, Museum of Art)

Notes

1. Alexandra ZVEREVA, Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis, Arthena, Paris, 2011, p. 365.

2. L'identification du portrait est corrigée par Alexandra ZVEREVA, Le Cabinet des Clouet au château de Chantilly, Nicolas Chaudun, 2011, p. 120, remplaçant les notices de A. CHATELET, F-G.PARISET, R .de BROGLIE, Chantilly, musée Condé, Peintures de l’école française, XVe- XVIIe siècles, Paris, RMN, 1970.

3. Catalogue de vente d'Artcurial, Maîtres anciens et du XIXe siècle, tableaux, dessins, sculptures, vente n°3254 du mercredi 21 mars 2018.

4. Gilles Nicole, Les Croniques et annales de France, depuis la destruction de Troye, jusques au Roy Loys onziesme, Volume 2, Chapitre CLXXXI.

5. Sur le Recueil des effigies des Roys de France, avec un brief sommaire des généalogies, faits et gestes d’iceux, voir la description sur le site de Christie's et le livre numérisé sur Gallica.

Article modifié le 05/05/2023

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F06%2F291893%2F128922445_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F51%2F291893%2F128720863_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F34%2F291893%2F12954824_o.jpg)