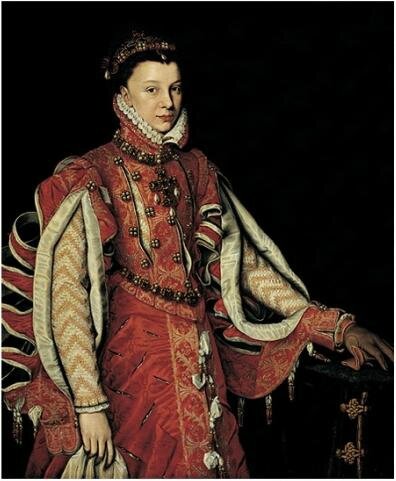

Portrait d'Elisabeth de France, reine d'Espagne peint vers 1560 par le peintre espagnol Alonso Sánchez Coello et aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches museum.

Portrait d'Elisabeth de France, reine d'Espagne peint vers 1560 par le peintre espagnol Alonso Sánchez Coello et aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches museum.

Source : (Vienne, Kunsthistorisches museum)

Il s'agit du premier portrait officiel de la princesse Elisabeth en tant que reine d'Espagne. Il a été réalisé par Coello, le peintre officiel de Philippe II, probablement après l'arrivée de la reine à la cour en 1560.

C'est un portrait exceptionnel car il représente une princesse française dans un cadrage en pied. C'est un format de représentation plutôt rare en France à cette époque. De fait, grâce à l'expatriation de la princesse Elisabeth et à ses peintres espagnols, nous avons d'elle plusieurs portraits de grande taille. Ce n'est pas le cas de ses soeurs restés en France, qui n'ont pour cette époque que des portraits en buste.

La robe que la reine arbore appartient encore à la mode française ; cela se remarque par la présence et la forme du décolleté, le port d'une guimpe sur la poitrine et la forme arrondie des petites épaulettes. La reine était venue en Espagne avec sa propre garde-robe et s'il faut en croire l'embarras des Espagnols, elle était très impressionnante. Le transfert vers l'Espagne de tous ses coffres, malles et bagages et ceux de sa suite s'avéra des plus compliqués à organiser, en particulier lorsqu'il fallut traverser les Pyrénées enneigés. Plusieurs équipages tombèrent dans un précipice.

Sur le costume français de la reine d'Espagne, je recommande l'article de Sylvène Édouard, Le costume d’Élisabeth de Valois, reine d’Espagne, vers 1560, Paris, Cour de France.fr, 2012 (http://cour-de-france.fr/article2178.html). Article mis en ligne le 1er janvier 2012.

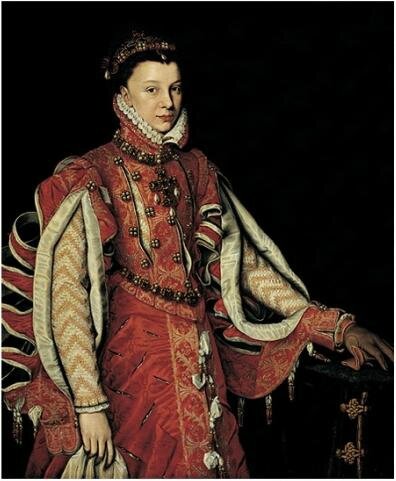

Portrait de la reine Elisabeth peint vers 1560 par Antonio Moro et aujourd'hui conservé dans une collection particulière.

Portrait de la reine Elisabeth peint vers 1560 par Antonio Moro et aujourd'hui conservé dans une collection particulière.

Source : Oronoz Fotografos (Madrid, collection Varez Fisa)

Le portrait aurait été fait peu de temps après l'arrivée de la princesse en Espagne. Son auteur est le peintre flamand Antonio Moro qui avait été introduit à la cour par le cardinal de Granvelle et qui avait suivi le roi dans son voyage de retour en Espagne.

Sur ce portrait, la nouvelle reine est représentée revêtue d'un costume espagnol. La comparaison avec le portrait précédent permet de bien saisir les différences vestimentaires : le décolleté carré et les épaulettes rondes à la française ont disparu ; à la place, la reine d'Espagne porte de grandes manches pendantes, caractéristiques de la mode espagnole.

Ce portrait montre que malgré sa garde-robe française, la reine s'est également adaptée à la mode de son nouveau pays. Il confirme également la richesse vestimentaire de la jeune princesse. Le déploiement de luxe de la maison de la reine avait d'ailleurs surpris l'austère cour d'Espagne. Il se raconte qu'Elisabeth ne portait jamais deux fois la même robe.

De tous les portraits de la reine, c'est celui de Moro qui a eu le plus de postérité. Il a été recopié à de multiples reprises et à commencer par son propre élève, Alonso Sanchez Coello (ci-dessous).

Portrait de la reine Elisabeth peint par Coello d'après l'oeuvre d'Antonio Moro.

Portrait de la reine Elisabeth peint par Coello d'après l'oeuvre d'Antonio Moro.

Source : Musée Bilbao (Madrid, collection Varez Fisa)

Les portraits de Moro et de Coello sont très proches, au point que pendant longtemps ils ont été confondus. De façon plus générale, l'attribution des portraits espagnols pour cette époque est une source de désaccords entre historiens de l'art, tant les oeuvres se ressemblent de prime abord. C'est pour cette raison que certains portraits de la reine Elisabeth peuvent être attribués à des artistes différents selon les livres.

En 2012, les deux portraits ont fait l'objet d'une exposition au musée Bilbao ; leur juxtaposition a permis de lever le doute, d'observer leurs différences et d'apprécier la supériorité du maître flamand.

Aujourd'hui, il existe des copies de l'oeuvre de Moro un peu partout. Le musée du Louvre possède d'ailleurs l'une de ces répliques (ci-dessous).

Portrait de la reine Elisabeth conservé au musée du Louvre.

Portrait de la reine Elisabeth conservé au musée du Louvre.

Source : Agence photographique de la RMN (Paris, musée du Louvre)

Le portrait que possède le Louvre serait peut-être un reste de la collection royale. Il a pu être envoyé par l'Espagne à Catherine de Médicis. L'échange de portraits entre les différentes cours d'Europe était monnaie courante au XVIe siècle. La reine Catherine en faisait une importante utilisation pour entretenir ses réseaux.

Un portrait similaire à celui du Louvre existe à la galerie des offices de Florence (ci-dessous à gauche). Peut-être est-ce un cadeau adressé à la cour du grand-duc de Toscane.

Source : Bridgeman (Florence, galerie des Offices)

Le portrait de Moro a été très diffusé au XVIe siècle. Il a ensuite été recopié à de nombreuses reprises et il en existe un si grand nombre de copies, qu'aujourd'hui, on en vend encore des répliques dans les ventes aux enchères de façon regulière.

Le portrait de Moro a été très diffusé au XVIe siècle. Il a ensuite été recopié à de nombreuses reprises et il en existe un si grand nombre de copies, qu'aujourd'hui, on en vend encore des répliques dans les ventes aux enchères de façon regulière.

La moitié des tableaux que je vous présente ci-dessous ont été vendus chez Christie's ou Sotheby's. Beaucoup d'entre eux sont de qualité médiocre. Le rendu est parfois si plat que le visage n'a plus grand chose à voir avec les traits d'Elisabeth (deuxième ligne de portraits ci-dessous). Et de fait, l'identification du portrait s'est perdue avec le temps. Certains d'entre eux sont encore accompagnés d'une fausse identification, d'autres sont qualifiés d'anonyme.

Source (1ère ligne) : Christie's (vente du 19 octobre 2000 à New York) ; (Cambridge, Fitzwilliam Museum) ; Sotheby's (vente du 27 janvier 2005 à New York) ; Christie's (vente du 8 juin 2011 à New York) ; Bridgeman (Leeds, museums and art galleries)

Source (1ère ligne) : Christie's (vente du 19 octobre 2000 à New York) ; (Cambridge, Fitzwilliam Museum) ; Sotheby's (vente du 27 janvier 2005 à New York) ; Christie's (vente du 8 juin 2011 à New York) ; Bridgeman (Leeds, museums and art galleries)

Source (2nde ligne) : Christie's (vente du 31 octobre 2001 à Londres) ; Christie's (vente du 6 mars 2003 à Londres sans identification) ; CeR.es (Museo Lázaro Galdiano) ; Sotheby's (vente du 4 juin 2015 à New York) ; Base Joconde (Nantes, musée des beaux-arts ; sans identification) ; Mutualart (vente de 2023).

Source (image ci-contre) : Sotheby's (vente du 30 octobre 2001 à New York sous le titre de duchess of Medina)

Pour intégrer l'oeuvre de Moro dans des galeries de portraits, l'image a été modernisée ou recadrée par des copistes du XVIIe siècle. C'est le cas des portraits ci-contre. Dans le premier, la reine a été représentée en pied, dans le second, le fond du décor a été modifié pour intégrer un paysage.

Pour intégrer l'oeuvre de Moro dans des galeries de portraits, l'image a été modernisée ou recadrée par des copistes du XVIIe siècle. C'est le cas des portraits ci-contre. Dans le premier, la reine a été représentée en pied, dans le second, le fond du décor a été modifié pour intégrer un paysage.

Source : Christie's (vente du 19 avril 2000 à Londres) ; Liechentenstein (The Princely collection) ; Bridgeman (Leeds, museums and art galleries)

Mise à jour de l'article le 31 août 2015

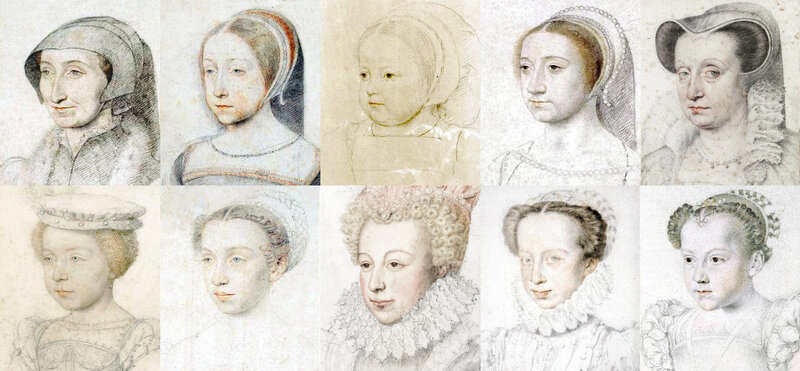

Portrait au crayon de Marie-Élisabeth de France, conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Portrait au crayon de Marie-Élisabeth de France, conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF).  Portrait peint de Marie-Élisabeth de France, conservé à Vienne au Kunsthistorisches museum.

Portrait peint de Marie-Élisabeth de France, conservé à Vienne au Kunsthistorisches museum.

Portrait de la reine Elisabeth peint

Portrait de la reine Elisabeth peint

La famille royale des Valois compte au XVIe siècle une quinzaine de princesses royales. Filles, petites-filles, soeurs, tantes et cousines d'Henri II, celles qui ont atteint leur majorité ont été mariées aux plus grands souverains d'Europe et ont contribué à faire des Valois une véritable famille européenne.

La famille royale des Valois compte au XVIe siècle une quinzaine de princesses royales. Filles, petites-filles, soeurs, tantes et cousines d'Henri II, celles qui ont atteint leur majorité ont été mariées aux plus grands souverains d'Europe et ont contribué à faire des Valois une véritable famille européenne.