Madeleine de France (1520-1537)

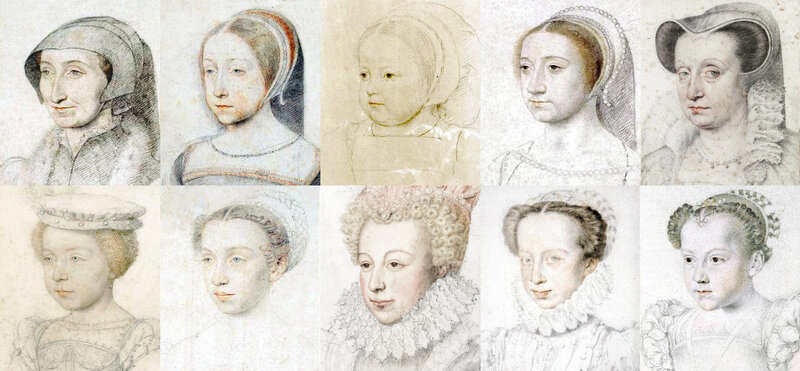

Portrait de la princesse Madeleine de France dessiné et peint par Jean Clouet vers 1524.

Portrait de la princesse Madeleine de France dessiné et peint par Jean Clouet vers 1524.

Source des images : Agence photographique de la Rmn (Chantilly, musée Condé) ; The Weiss Gallery (collection privée)

Madeleine est la troisième fille du roi François Ier et de la reine Claude. Sur ce portrait de la main de Clouet, elle est représentée vers l'âge de trois ans1.

Dans la version peinte, la princesse tient dans ses mains le hochet à dent de loup, caractéristique de cette époque. Après avoir « disparu » pendant la Seconde Guerre mondiale, le tableau est récemment apparu sur le marché de l'art2.

Portrait de Madeleine de France peint par Corneille de Lyon vers 1536.

Portrait de Madeleine de France peint par Corneille de Lyon vers 1536.

Source de l'image : The Weiss Gallery (collection privée)

Ce très beau portrait de la princesse Madeleine est récemment apparu sur le marché de l'art. Il surpasse en qualité tous les autres autres portraits connus de la princesse. La finesse de son réalisme permet de l'attribuer au talent de Corneille lui-même.

Le portrait a été réalisé vers 1536. Il rappelle par le costume, celui de Catherine de Médicis, conservé au Polesden Lacey, ou encore celui du Fogg art museum que j'avais proposé d'identifier à la princesse Marguerite. A cause de la ressemblance physique des deux princesses, l'identification de ces portraits nécessite d'être confirmée. La confusion entre les deux dernières filles de François Ier reste possible3.

Portraits de Madeleine de France, reine d'Écosse, peints d'après Corneille de Lyon vers 1537

Portraits de Madeleine de France, reine d'Écosse, peints d'après Corneille de Lyon vers 1537

Source des images : Agence photographique de la Rmn (Versailles, musée du château) ; Agence photographique de la Rmn (anciennement à Blois, musée des Beaux-arts4)

Le 1er janvier 1537, Madeleine est mariée au roi Jacques V d'Écosse. Elle meurt la même année peu de temps après son arrivée en Écosse. Elle n'avait que seize ans seulement.

Le 1er janvier 1537, Madeleine est mariée au roi Jacques V d'Écosse. Elle meurt la même année peu de temps après son arrivée en Écosse. Elle n'avait que seize ans seulement.

Le portrait original a probablement été réalisé avant son départ de la cour de France. Contrairement au portrait précédent, Madeleine est habillée dans l'habit traditionnel des dames de France avec des revers de manche doublés de fourrure. Selon l'auteur de la Weiss Gallery, la présence d'hermine soulignerait le caractère royal du modèle et donc le fait que Madeleine est dans ce portrait représentée en tant que reine.

C'est ce portrait qui est pris comme modèle dans le livre d'heures de Catherine de Médicis. Madeleine y est représentée en haut à droite, derrière la reine Claude qu'elle n'a jamais connue (image de gauche ci-contre).

C'est ce portrait qui est pris comme modèle dans le livre d'heures de Catherine de Médicis. Madeleine y est représentée en haut à droite, derrière la reine Claude qu'elle n'a jamais connue (image de gauche ci-contre).

L'effigie de Madeleine se trouve également à la basilique Saint-Denis. Elle est représentée à genoux en position de priante à un emplacement privilégié du tombeau de François Ier et de Claude de France ; la sculpture de la princesse est installée dans l'axe central derrière les effigies de ses parents (image de droite ci-contre).

Source des images : Wikimedia (Paris, Bibliothèque nationale de France) ; Regards des Monuments nationaux (Saint-Denis, basilique)

Article modifié le 05/04/2020

Notes

1. Sur les portraits au crayon de Madeleine d'après Jean Clouet, voir Alexandra Zvereva, « ... Louise de Savoie et les recueils de portraits au crayon », in P. Brioist (et al.), Louise de Savoie (1476-1531), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2015, p. 183-204.

2. Il est mentionné comme porté disparu dans P. Mellen, Jean Clouet, catalogue raisonné, dessins miniatures et peintures, Paris, Flammarion, 1971. En 2007, il est mis en vente par la Weiss Gallery.

3. L'identification à Madeleine n'est pas soutenue par l'historienne Alexandra Zvereva qui semble y voir plutôt sa soeur Marguerite (voir la notice sur le site de la Weiss Gallery).

4. Le tableau a été volé et détruit en 1996 (affaire Stéphane Breitwieser). H. Lebédel-Carbonnel (dir.), Catalogue des peintures du musée du château de Blois. XVe-XVIIIe siècles, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2008, p. 212.