Le mariage de Marguerite (1572)

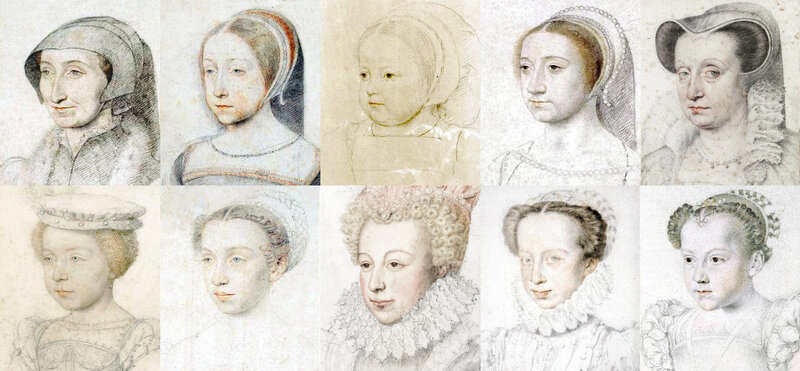

Portrait de Marguerite de Valois réalisé par François Clouet vers 1570-1572 et conservé à la BnF.

Portrait de Marguerite de Valois réalisé par François Clouet vers 1570-1572 et conservé à la BnF.

Il s'agit d'un portrait réalisé quelques temps avant son mariage. A l'approche de ses 18 ans, la main de Marguerite fait l'objet de spéculations dans les cours d'Europe. Le choix de l'époux appartient à la reine Catherine qui est à la fois sa mère et la chef du gouvernement. Marguerite est une fille de France ; son mariage doit nécessairement servir les intérêts du royaume.

La reine-mère avait eu le projet de marier sa fille au prince du Portugal ou au roi d'Espagne, mais à défaut de pouvoir le faire, elle proposa de l'unir au jeune prince du sang, Henri de Bourbon, fils de la reine de Navarre. Cette alliance avait déjà été proposée quinze ans plus tôt, lorsque le couple de Navarre était venu à la cour de France pour présenter leur fils âgé de trois ans.

Le mariage de Marguerite de Valois, moment important dans la vie d'une princesse, est à l'origine de plusieurs portraits dont voici quelques exemples.

Le dessin de Clouet a fait l'objet d'une peinture dont il existe une très jolie copie à Dresde (ci-contre). Le tableau reprend les détails du crayon avec beaucoup de précision. Vu le style, il pourrait s'agir d'une oeuvre du XVIIIe ou du XIXe siècle.

Dans le catalogue imprimé de la Gemäldegalerie Alte Meister où il est conservé, il est identifié comme représentant Catherine de Médicis1. Ce n'est pas la première fois que la mère et la fille sont confondues ; Marguerite ressemblait beaucoup à sa mère.

La princesse Marguerite était réputée pour être d'une grande beauté ; c'était surtout une jeune femme très glamour qui faisait un très grand usage d'artifices pour paraître belle. On la voit par exemple sur le portrait les cheveux frisés.

Source : (Paris, BnF) ; (Dresde, Gemäldegalerie Alte Meister)

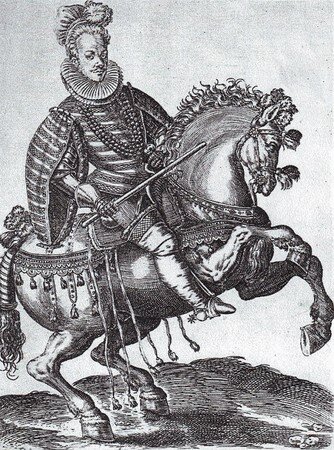

Portrait de Marguerite de Valois vers 1572

Portrait de Marguerite de Valois vers 1572

C'est un tableau probablement peint à l'époque du mariage de la princesse. Comme toute femme issue de la noblesse, son teint est blanc comme la neige. Portant un léger décolleté, signe du renouveau de la mode, Marguerite affiche son appartenance à la cour de France.

Quand sa future belle-mère, Jeanne d'Albret, la rencontra pour la première fois, celle-ci fut heurtée par son apparence. La très puritaine reine de Navarre avait passé les dix dernières années de son règne à chasser de sa cour les superfluités de la vie mondaine. Elle avait fait appliquer dans son pays une morale calviniste très stricte et son intransigeance l'avait brouillé avec d'autres protestants plus modérés.

Au printemps 1572, elle débarqua à la cour de France, remplie de préventions. Son espoir était que Marguerite fusse récupérable. Ce fut une déception. Non seulement, sa future bru avait l'intention de rester catholique, mais en plus, elle était complètement soumise aux vanités de la cour.

Dès lors, les négociations pour le mariage furent pour Jeanne d'Albret très pénibles. C'est avec beaucoup d'amertume qu'elle signa le 11 avril, les clauses du contrat de mariage unissant son fils à Marguerite. Elle craignait non sans raison que sous l'influence de la cour des Valois, son fils abandonna l'éducation calviniste qu'elle lui avait transmise. Ce qui ne manqua pas d'arriver.

L'existence du puritanisme protestant est une donnée essentielle à connaître pour appréhender l'image de dépravée véhiculée sur le compte de Marguerite par l'historiographie orientée du XVIIIe et XIXe siècles. Les écrivains et les scénaristes du XXe et XXIe siècles en sont encore très dépendants.

Les deux portraits suivants sont à peu près de la même époque. Le premier reprend les traits du portrait précédent mais le costume est différent. Marguerite est représentée avec un voile en forme de conque, caractéristique de la mode de cette époque. Pour quelle occasion, Marguerite est-elle habillée ainsi ?

Le deuxième portrait n'est qu'une copie de qualité inférieure du portrait du dessus. Le traitement du costume offre moins de détails et la coiffure est négligée.

Source : Rmn (Chantilly, musée Condé)

Source : Rmn (Versailles, musée du Château)

Source : Bridgeman art (collection privée)

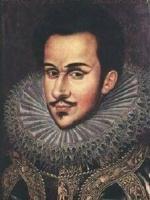

Portraits de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, roi et reine de Navarre représentés vers 1572 sur une miniature du livre d'heures de Catherine de Médicis.

Portraits de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, roi et reine de Navarre représentés vers 1572 sur une miniature du livre d'heures de Catherine de Médicis.

Leur mariage a été célébré sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le 18 août 1572. Après plusieurs jours de fêtes, il fut terni par le bain de sang de la Saint-Barthélemy. Comme beaucoup de ses coreligionnaires, Navarre fut contraint de revenir au catholicisme.

Cet épisode dramatique marque pour la princesse le point de départ d'une vie conjugale très mouvementée. Marguerite était une femme du monde, portée sur l'entretien des moeurs raffinées de l'aristocratie. Son époux Henri était plus désinvolte. Volage, ingrat et parfois indécent, il pouvait se montrer à l'égard de son épouse autant rustre que serviable. Après avoir accepté et supporté les indélicatesses de son mari pendant dix ans, Marguerite devait prendre le parti en 1583 de « l'abandonner » .

Les deux époux sont représentés en prière, les mains jointes, revêtus du manteau royal et d'une couronne.

Les deux époux sont représentés en prière, les mains jointes, revêtus du manteau royal et d'une couronne.

Marguerite porte un resplendissant décolleté, mis en valeur par une collerette ouverte, départ d'une mode qui va se développer pendant plusieurs décennies. En coiffure, elle porte une perruque blonde confectionnée selon la légende à partir des cheveux de ses valets. Sur la miniature, la princesse paraît beaucoup plus âgée qu'elle n'était en 1572 (ou 1574 date limite de la réalisation des miniatures du livre d'heures de Catherine de Médicis). Son portrait laisse déjà transparaître l'embonpoint qui l'accompagnera sa vie durant.

Note

1. C'est sous cette identification qu'il est catalogué dans Marx Harald, Gemäldegalerie Alte Meister Dresden, Vol 2, illustriertes Bestandsverzeichnis, W. König, 2005.

Article modifié en août 2015

Plus connue sous le nom de la reine Margot, Marguerite de Valois s'est rendue célèbre pour son esprit frondeur et son destin romanesque.

Plus connue sous le nom de la reine Margot, Marguerite de Valois s'est rendue célèbre pour son esprit frondeur et son destin romanesque.

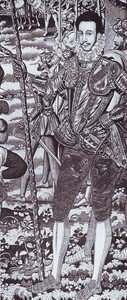

La représentation de François en pied

La représentation de François en pied

Cinquième fils d'

Cinquième fils d'