13 septembre 2016

Charles d'Angoulême (1573-1650)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F87%2F25%2F291893%2F112418856_o.jpg)

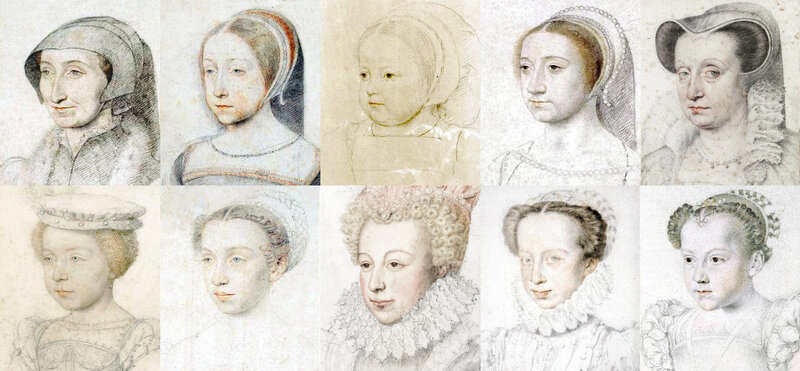

Portrait de Charles bâtard de France Source de l'image : Vienne, Osterreichische nationalbibliothek Charles est le fruit des amours illégitimes du roi Charles IX et de Marie Touchet, fille d'un officier de justice de la région d'Orléans. Le bâtard est...

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F94%2F79%2F291893%2F42381778_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F67%2F50%2F291893%2F46610515_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F58%2F291893%2F46609638_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F34%2F291893%2F43572804_o.jpg)