Portrait représentant Henri III au début de son règne, établi d'après un dessin de Jean Decourt1

Portrait représentant Henri III au début de son règne, établi d'après un dessin de Jean Decourt1

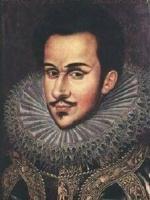

Source de l'image : Europeana (localisation : Vienne, Kunsthistorisches museum)

Le tableau est aujourd'hui conservé dans les collections du Kunsthistorisches museum de Vienne ; il faisait probablement partie de la galerie de portraits de l'archiduc Ferdinand. Ce prince de la maison des Habsbourg, amateur d'art et contemporain d'Henri III avait constitué une importante collection de portraits d'hommes et de femmes illustres de son temps, qui existe encore aujourd'hui.

Cette représentation d'Henri III n'est qu'une copie mais son existence aujourd'hui permet de se faire une idée de l'original peint par Decourt aujourd'hui perdu. Le portrait aurait pu être tiré vers 1575-1576 ; il témoigne de l'iconographie d'Henri III au tout début de son règne.

Le roi porte encore ce collier chargé de perles, à trois rangs, si caractéristique des années 1570, mais selon la mode du temps, la toque disparaît à l'arrière de la tête, derrière une coiffure relevée en hauteur au-dessus du front. L'ancienne mode de la longue moustache effilée n'est plus de mise, le roi porte un très léger bouc et une barbe rase. Au niveau du costume, il porte par-dessus le pourpoint, un collet clair, simple et uni, dépourvu de galons d'or (ce qui n'est pas sans rappeler le portrait de François d'Anjou, peint à la même époque, voir ici).

Le portrait de Vienne présente des points communs avec plusieurs autres portraits du roi, montrant ainsi que le portrait perdu de Jean Decourt, avait été diffusé comme portrait officiel.

Le portrait de Vienne présente des points communs avec plusieurs autres portraits du roi, montrant ainsi que le portrait perdu de Jean Decourt, avait été diffusé comme portrait officiel.

C'est également ce portrait qui fut utilisé en Flandre pour la conception de la tapisserie des Valois aujourd'hui conservée à Florence (voir ci-dessous).

Plus intéressant est le portrait vendu aux enchères chez Piasa en 2003 (première image de gauche). Le tableau a été redécoupé dans un format ovale, mais sa facture, dans le rendu du visage, est de meilleure qualité que le tableau de Vienne. Les traits du roi y sont davantage reconnaissables. Le tableau serait-il sorti de l'atelier de Jean Decourt ? Malheureusement, l'oeuvre a été vendue par Piasa sous une autre identification ; le catalogue de vente ne fait pas apparaître le nom d'Henri III 2. A sa décharge, en 2003, l'iconographie du derniers Valois était peu étudiée et encore peu connue.

Sur deux petites peintures (ci-contre), le roi est représenté en pied. L'une d'entre elle, le représente de façon fictive en compagnie de sa famille (sa mère, son épouse Louise, et leurs prédécesseurs, Charles IX et Elisabeth).

Sur deux petites peintures (ci-contre), le roi est représenté en pied. L'une d'entre elle, le représente de façon fictive en compagnie de sa famille (sa mère, son épouse Louise, et leurs prédécesseurs, Charles IX et Elisabeth).

Source des images : Piasa (vente du 27 juin 2003, à Paris) ; Wikimedia commons , voir aussi Pierre-Gilles Girault et Mathieu Mercier (dir.), Fêtes & Crimes à la Renaissance. La cour d'Henri III, Somogy éditions d'art, 2010, p. 83 (Lyon, Musée historique des hospices civils) ; Christie's (Vente du 16 novembre 2023) ; The Saleroom (vente du 06 mars 2014, à Harrogate)

Portrait d'Henri III dans « Le jeu de la quitaine », l'une des pièces de la tapisserie des Valois, conservée au musée des Offices, à Florence

Source de l'image : Akh-images et Wikimedia commons (localisation : Florence, musée des Offices)

Le roi est revêtu d'un costume à l'antique (la cuirasse et les bottines des empereurs romains). Tel un nouveau César, le pied à l'étrier, Henri III s'apprête à parader devant ses sujets. Peut-être va t-il participer au jeu de la quintaine, représenté sur le fond de la tapisserie.

Le portrait utilisé pour le visage du roi est celui fixé par le peintre Jean Decourt au début du règne (voir les portraits ci-dessus). Outre les traits du visage, on y retrouve les mêmes formes et agencements de la fraise et de la coiffure.

Avec ses jambes musclées et sa pause martiale, le roi dégage une image virile qui tranche avec les portraits fraisés et les représentations austères que laissera plus tard le peintre Etienne Dumonstier. Contrairement à ses deux frères aînés, tous les deux passionnés par la chasse, Henri III n'était pas un sportif. A la vie en pleine nature, le roi préférait la vie de cour et la vie urbaine.

En revanche, le costume romain porté par le roi accrédite le goût des Valois pour le travestissement ; comme le faisait son père Henri II, Henri III entretient une cour festive, où alternent carnavals, mascarades, et bals masqués.

En revanche, le costume romain porté par le roi accrédite le goût des Valois pour le travestissement ; comme le faisait son père Henri II, Henri III entretient une cour festive, où alternent carnavals, mascarades, et bals masqués.

A ce titre, les huit pièces de la tapisserie des Valois aujourd'hui conservées à Florence, constituent un témoignage exceptionnel de la vie sous Henri III. Probablement commandée à l'intention de Catherine de Médicis, elle illustre la diversité des jeux à la cour et la magnificence inculquée par la reine-mère à ses enfants : faire danser et jouer la noblesse de France pour lui faire oublier ses guerres fratricides. Conformément à la tradition du néo-platonisme médicéen, les fêtes sont pour la Couronne l'occasion de marquer les esprits et de purifier les coeurs par la Beauté.

Portrait du roi et de la reine Louise dans « Fontainebleau », l'une des pièces de la tapisserie des Valois, conservée au musée des Offices, à Florence

Portrait du roi et de la reine Louise dans « Fontainebleau », l'une des pièces de la tapisserie des Valois, conservée au musée des Offices, à Florence

Source des images : E. Cleland, M. Wieseman, Renaissance Splendor Catherine de’ Medici’s Valois Tapestries, Yale University Press, 2019 et Scala archives (Florence, musée des Offices)

Le roi et la reine sont représentés sur un fond représentant le spectacle nautique donné douze ans plus tôt, à Fontainebleau en 1564. La tapisserie reprend un dessin d'Antoine Caron, fait à cette occasion.

Le roi et la reine sont représentés sur un fond représentant le spectacle nautique donné douze ans plus tôt, à Fontainebleau en 1564. La tapisserie reprend un dessin d'Antoine Caron, fait à cette occasion.

Pour le portrait du roi, elle reprend le prototype de Jean Decourt.

Portrait d'Henri III peint en miniature par Nicholas Hilliard vers 1577 (d'après Jean Decourt ?)

Source de l'image : Philip Mould et company ; Localisation de l'oeuvre : collection privée

La miniature appartient à une collection privée. A sa mise en vente en 2013, elle était identifiée comme une oeuvre du XIXe siècle 3. Mais dans un article du Burlington Magazine paru en 2019, des chercheurs dévoilent sa véritable identitée. L'oeuvre est attribuée à Nicholas Hilliard, célèbre peintre anglais qui séjourna à la cour de France de 1576 à 1578.

Cette miniature est donc contemporaine de celle que le peintre anglais fit de la princesse Marguerite de Valois. Et à l'instar de celle-ci, Hilliard réalise un portrait très idéalisé où la ressemblance physique est moins recherchée que l'esthétique d'ensemble.

L'article du Burlington Magazine propose d'y voir la source des portraits précédemment présentés 4. De nombreux points communs les rapprochent (costume, pose du modèle, direction du regard). Pourtant, il faut se rendre à l'évidence ; Hilliard adoucit tellement les traits de son modèle qu'on peine à le reconnaître. Les singularités du visage d'Henri III ne sont pas patentes, notamment au niveau des yeux et des muscles zygomatiques ou buccinateur.

Les copies qui nous sont parvenues du portrait de Decourt présentent des traits plus réalistes, et surtout une proximité entre elles qui les font rattacher à la même généalogie. Le lien entre le travail de Hilliard et celui de Decourt reste donc à établir.

Portrait d'Henri III dont l'auteur et la localisation reste à préciser

Portrait d'Henri III dont l'auteur et la localisation reste à préciser

Source de l'image : E. Bourassin, Pour comprendre le siècle de la Renaissance, Paris, Tallandier, 1990

Par les traits et le costume, ce portrait se rattache au modèle produit par Decourt. Il en est probablement la réactualisation (reprise d'un modèle ancien par la mise à jour du costume, en l'adoptant à la mode du moment). Comme dans les précédents portraits, le roi porte un pourpoint clair et des colliers de perles à trois rangs. Le roi porte une fraise très large qui fait dater le portrait vers la fin de la décennie, entre 1578 et 1580 environ.

Cette peinture est l'un des derniers témoins de cette première période iconographique, la dernière étape avant le changement iconographique voulu par Henri III au milieu de son règne.

Cette image est à rapprocher d'un portrait en pied aujourd'hui disparu, mais conservé en copie par un dessin du collectionneur Roger Gaignières (ci-contre). Le tableau se trouvait au couvent des feuillants qu'Henri III avait fondé en 1587 à Paris. Le dessin en fournit une restitution assez maladroite. Le roi arbore toujours le même habit (habit clair et colliers de perle à trois rangs), mais la tête est assez mal faite. Le rapprochement de ce dessin avec le portrait peint permet de se faire une idée du portrait original.

Cette image est à rapprocher d'un portrait en pied aujourd'hui disparu, mais conservé en copie par un dessin du collectionneur Roger Gaignières (ci-contre). Le tableau se trouvait au couvent des feuillants qu'Henri III avait fondé en 1587 à Paris. Le dessin en fournit une restitution assez maladroite. Le roi arbore toujours le même habit (habit clair et colliers de perle à trois rangs), mais la tête est assez mal faite. Le rapprochement de ce dessin avec le portrait peint permet de se faire une idée du portrait original.

C'est le dernier portrait de ce style. A partir de 1580, le roi se fait représenter dans un costume plus sobre.

Source de l'image : Gallica (localisation : Bibliothèque nationale de France)

Miniature du roi Henri III conservée au palais Pitti de Florence (Italie) d'après un dessin de Jean Decourt conservé à la Kunsthalle de Karlsruhe (Allemagne).

Miniature du roi Henri III conservée au palais Pitti de Florence (Italie) d'après un dessin de Jean Decourt conservé à la Kunsthalle de Karlsruhe (Allemagne).

Ce très beau portrait est autrement plus réaliste que celui peint à la même époque par Nicholas Hilliard. Il représente le roi vers 1578 à une époque où le raffinement de la mode atteint son paroxysme : les cheveux sont relevés au-dessus du front après avoir été ondoyés et frisés ; la toque, placée à l'arrière de la tête, est agrémentée de plumes et d'aigrettes ; les oreilles sont décorés des pendants de perle et le visage est posé sur une grande fraise, présenté aux courtisans comme sur un plateau de fruits.

Cette image du roi fraisé a depuis toujours alimenté sa légende, celle d'un roi maniéré, indolent et débauché régnant sur une cour violente et dégénérée ; associer les excès de la mode à cette image était pourtant une erreur, car la mode d'Henri III était la même que celle de la cour d'Angleterre. Les courtisans d'Elisabeth Ière étaient habillés de la même façon.

Par ailleurs, il faut rappeler que les excentricités de la cour d'Henri III n'ont rien à envier aux tendances extravagantes de la cour de Louis XIII (avec ses pourpoints fleuris et ses grands cols de dentelle) et de celle de Louis XIV (avec ses grappes de rubans et ses grandes perruques bouclées).

Par ailleurs, il faut rappeler que les excentricités de la cour d'Henri III n'ont rien à envier aux tendances extravagantes de la cour de Louis XIII (avec ses pourpoints fleuris et ses grands cols de dentelle) et de celle de Louis XIV (avec ses grappes de rubans et ses grandes perruques bouclées).

Cette image négative d'Henri III et de sa cour tire son origine des moqueries du peuple peu habitué à de tels caprices vestimentaires. L'opinion publique aurait préféré un roi militaire qui écrasa de sa force les hérétiques huguenots. A la place, ils avaient un roi raffiné et mondain. Les pamphlets et libelles écrits contre Henri III jouèrent un grand rôle dans son impopularité. Ils explosèrent en grand nombre à la fin de son règne et contribuèrent à sa chute.

La miniature des Offices peut être mise en relation avec une estampe de Léonard Gaultier (image ci-contre) et une autre d'après Jean Rabel (image ci-dessous à droite) et une miniature récemment vendu sur le marché de l'art anglais (image ci-dessous à gauche)

Source des images et localisation des oeuvres,: (Karlsruhe, Kunsthalle) ; ? (Florence, palais Pitti) ; Henri III mécène : des arts, des sciences et des lettres, p. 70 (Paris, Bnf) ; Invaluable.com (John Nicholsons Fine Art Auctioneer & Valuer, Vente du 22 mai 2020 à Haslemere) ; (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Source des images et localisation des oeuvres,: (Karlsruhe, Kunsthalle) ; ? (Florence, palais Pitti) ; Henri III mécène : des arts, des sciences et des lettres, p. 70 (Paris, Bnf) ; Invaluable.com (John Nicholsons Fine Art Auctioneer & Valuer, Vente du 22 mai 2020 à Haslemere) ; (Paris, Bibliothèque nationale de France)

Notes

1. Sur l'origine de ce portrait, voir Pierre-Gilles Girault et Mathieu Mercier (dir.), Fêtes & Crimes à la Renaissance. La cour d'Henri III, Somogy éditions d'art, 2010, p. 83.

2. Le portrait est présenté comme étant le portrait présumé d'un gentilhomme d'Henri IV, Martin du Hardaz, capitaine des chasses du roi.

3. William Aslet, Lucia Burgio, Céline Cachaud, Alan Derbyshire and Emma Rutherford, « An English artist at the Valois court : a portrait of Henri III by Nicholas Hilliard » in The Burlington Magazine, February 2019, p. 103.

4. Ibid, p. 107.

Article initialement publié en mai 2007, modifié en octobre 2016, en mai 2018, en avril 2019.

Il existe au musée des Arts et de l'Enfance de Fécamp un portrait représentant selon la tradition le roi Charles IX (ci-contre). L'examen physionomique du portrait nous amène à douter de cette indentification. La comparaison du dessin avec celui de François Clouet représentant le jeune roi ne semble guère probante quant à la ressemblance physique des modèles. Ce qui met en cause le dessin, c'est aussi l'analyse du costume. Le petit garçon a les cheveux relevés comme le veut la mode sous Henri III. Il porte aussi un petit col rabattu qui se rapproche, par son allongement sur les côtés, davantage de la mode des années 1580-1590 que des années 1550-1560.

Il existe au musée des Arts et de l'Enfance de Fécamp un portrait représentant selon la tradition le roi Charles IX (ci-contre). L'examen physionomique du portrait nous amène à douter de cette indentification. La comparaison du dessin avec celui de François Clouet représentant le jeune roi ne semble guère probante quant à la ressemblance physique des modèles. Ce qui met en cause le dessin, c'est aussi l'analyse du costume. Le petit garçon a les cheveux relevés comme le veut la mode sous Henri III. Il porte aussi un petit col rabattu qui se rapproche, par son allongement sur les côtés, davantage de la mode des années 1580-1590 que des années 1550-1560.  Il s'agit d'une composition assez simple, sans grand relief, mais les traits du jeune homme semblent être quasiment les mêmes que ceux du dessin de Fécamp. Si le costume n'avait pas été si différent, nous aurions pu affirmer la liaison entre les deux portraits sans aucun doute possible. On remarquera toutefois sur les deux portraits, la même absence d'épaulettes (aspect caractéristique de la mode Henri III) et la présence de gros boutons sur le pourpoint (idem).

Il s'agit d'une composition assez simple, sans grand relief, mais les traits du jeune homme semblent être quasiment les mêmes que ceux du dessin de Fécamp. Si le costume n'avait pas été si différent, nous aurions pu affirmer la liaison entre les deux portraits sans aucun doute possible. On remarquera toutefois sur les deux portraits, la même absence d'épaulettes (aspect caractéristique de la mode Henri III) et la présence de gros boutons sur le pourpoint (idem).

Le dessin a servi de modèle à cette miniature.

Le dessin a servi de modèle à cette miniature.

Les portraits d'Henri II

Les portraits d'Henri II

Dans certains portraits du XIXe siècle, les artistes ont procédé à un montage en recopiant les élements de différents tableaux. C'est le cas pour ce portrait de Charles IX peint par Louis Ducis.

Dans certains portraits du XIXe siècle, les artistes ont procédé à un montage en recopiant les élements de différents tableaux. C'est le cas pour ce portrait de Charles IX peint par Louis Ducis.